HÖRBÜCHER

„Summa Summarum“ zum an-, und/oder mithören. Vier (4) CDs plus Booklet, eingesprochen vom Autor höchstselbst. Kann man z.B. bei buecher.de bestellen (ok) oder im Laden kaufen (besser), denn so richtig beeindruckend ist die heimische Bibliothek bekanntermaßen erst dann, wenn dort zu jedem Buch auch die passende CD steht.

„Warum fischen wir anderen Leute Küsten leer? Warum roden wir deren Regenwälder, warum zwingen wir armen Ländern Freihandelsverträge auf, warum fördern wir den Hunger in der Welt, warum rüsten wir Diktaturen und Despoten mit Waffen aus, und warum produzieren wir immer mehr Flüchtlinge? Weil unser Staat eine Organisation zur Mästung des Kapitals ist und deswegen der Verarmung von Millionen Menschen keinesfalls im Wege zu stehen will – darum.“

Nachstehend eine Auswahl weiterer Hörbücher. Manche sind noch als CD lieferbar, etwa der Klassiker „Als die Autos rückwärts fuhren“, andere sind nur als MP3 erhältlich, manche bekommt man nur noch antiquarisch. Wenn unten ein Cover verlinkt ist, führt die Verlinkung zu Amazon und öffnet in einem neuen Tab.

Wenn Sie selbst etwas stöbern wollen, können Sie das auf diesen Seiten tun: [Amazon] [Bücher.de] [JPC] [Thalia.de] [Google]

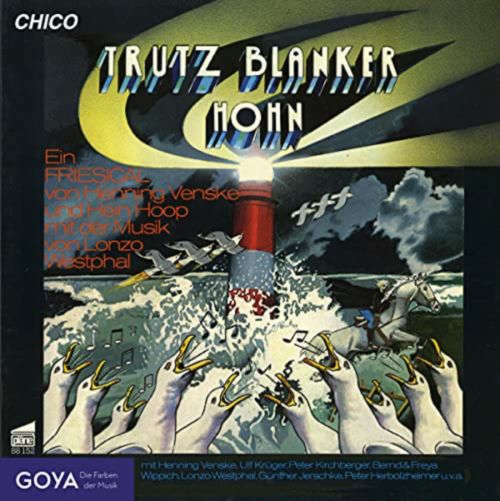

1979: Musik hörten wir von Langspielplatten, unsere Texte schrieben wir auf Schreibmaschinen, unsere Interessen kanalisierten wir in Umweltverbänden, der Friedens- und Anti-Atom-Bewegung, in Dritte-Welt-Gruppen, in Fraueninitiativen, in Bunten Listen und gelegentlich in tiefer Betroffenheit. Öko und Bio besetzten allmählich die Köpfe, die alternative Szene hatte sich in Latzhosen, mit Räucherstäbchen, Henna und selbst gemischtem Müsli etabliert, bis all dies ein Jahr später von angeblich naturnahen Vollbärten und Strickstrümpfen in einer grünen Partei kompostiert wurde. Heute ist der Lebensstil jener Zeit weitgehend in den sog. „sozialen Medien“ entsorgt, doch ältere Menschen mit intaktem Erinnerungsvermögen begleiten mit Sympathie zumindest „Fridays for Future“.

In den 1970er Jahren entdeckten zahlreiche Kulturschaffende ihre Liebe zu blau/rot gestrichenen Fensterrahmen, zu Reetdächern, ständigem Westwind, Teepunsch und einem Leben hinter dem Deich: Sie zogen aus den unruhigen Metropolen Hamburg und Berlin nach Nordfriesland. Aber sie merkten bald, dass man auch hier vor nichts sicher war: In Deutschland waren mehr als zehn Atomkraftwerke im Bau.

Der Atomkanzler Helmut Schmidt wollte sich nicht, wie er sagte, „von Umweltidioten … die alles kaputtmachen, bremsen lassen”. Es war die Zeit der großen Schlachten bei den Bauplätzen von Wyhl, Brokdorf, Grohnde und Kalkar. Gleichzeitig schrillte der erste Klima-Alarm durchs Land, und die Verschmutzung der Meere – noch nicht so sehr durch Plastik-Müll, sondern durch die Einleitungen aus Landwirtschaft und Chemie – wurde ein immer wichtigeres Thema. Zunehmend Sorge bereitete den Menschen die Überdüngung der Böden, die Gülle und die Entsorgung von Giftmüll. Dazu kamen die regelmäßigen Öltanker-Katastrophen: Ein Jahr zuvor, 1978, war die Amoco Cadiz vor der Bretagne in drei Teile zerbrochen und 227 000 Tonnen Öl verseuchten mehr als 350 Kilometer der Küstenlandschaft.

1979 war das Jahr, in dem Hein Hoop und ich uns aufgerufen fühlten, das Land hinter dem Eidersperrwerk bei Katingsiel zum „Kulturschmutzpark Eiderstedt“ zu deklarieren. Und um die heraufziehende Apokalypse auch akustisch darzustellen, schrieben wir diese prophetische Hommage ans Nordsee-Hochwasser, versammelten dann in Dortmund eine erlesene Freundesschar von Musikern und Musikerinnen, Sängern und Sängerinnen, Schauspielern und Schauspielerinnen aus Hamburg und Frankfurt – und produzierten in der Nachfolge vom „Schimmelreiter“ des Husumer Dichters Tedje Wind dieses bis heute hochaktuelle Spökenkieker-Drama: ein Friesical. Auhauahauaha.

Bei Audible und Spotify.

1979: Das war eine Zeit, da wurde in der Pädagogik des wohlanständigen Bürgertums noch völkisch abgedampft, und die Ohrfeige galt als äußerst nützliches Kommunikationsmittel mit Kindern. Kennzeichnend für diese Gesellschaft war die von der Bildzeitung ein Jahr zuvor angeschobene Aktion „Ein Herz für Kinder“. Dieser an die Auto – Stoßstange gepappte Plastikschnipsel verhilft seitdem den Bundesbürgern ohne nennenswerte Kosten zu einem guten Gewissen und ist der öffentlich angetretene Beweis, man/frau wolle sich bemühen, Kindern allzeit auszuweichen. Sinnvoller wäre sicherlich eine Initiative „Ein Hirn für Kinder“ gewesen…

1979: Die Autos der alternativen Szene, überwiegend Enten, wurden von „Atomkraft – Nein Danke“ und „Antifa“-Aufklebern zusammengehalten. „Die Alternativen“ – das waren nach Meinung des wohlanständigen Bürgertum und der Regierung kleine, unappetitliche Minderheiten: die Verantwortungslosen‚ die lieber im Dunkeln als bei Atomstrom sitzen, die Fanatischen‚ die immer fremdes Wohneigentum besetzen, die Unanständigen‚ die den Friedensdienst mit der Waffe verweigern, die Technikfeindlichen‚ die Körner fressen und Flugplätze blockieren, die Doofen, die sich nicht mal Studienplatz oder Lehrstelle beschaffen können, die Gefährlichen‚ die den öffentlichen Dienst radikal unterwandern, und die Gewissenlosen‚ die sich als Punker verkleiden. Diese Alternativen wollten sich das Leben anders und besser einrichten als es die ältere Generation gekonnt hatte. Sie wollten für alle Kinder eine selbstbestimmte, gleichberechtigte und solidarische Zukunft ohne Konkurrenzdenken und Leistungsdruck, ohne Ausbeutung und Rassismus. Sie hatten die Hoffnung, durch eine veränderte Erziehung künftiger Generationen Veränderungen bewirken zu können, die in der politischen Situation der 1970er Jahre unmöglich erschienen.

„Krawumm“ ist eine satirische Unterstützungsmaßnahme für ein alternatives Leben, für soziale Gerechtigkeit, für Schmuddelkinder und gegen autoritäres Spießertum.

„Krawumm“ ist ein Produkt des Widerstands gegen das Ewiggestrige.

Bei Audible und Spotify.